Las dictaduras del Cono Sur, medio siglo después. Memoria, historia e historiografía

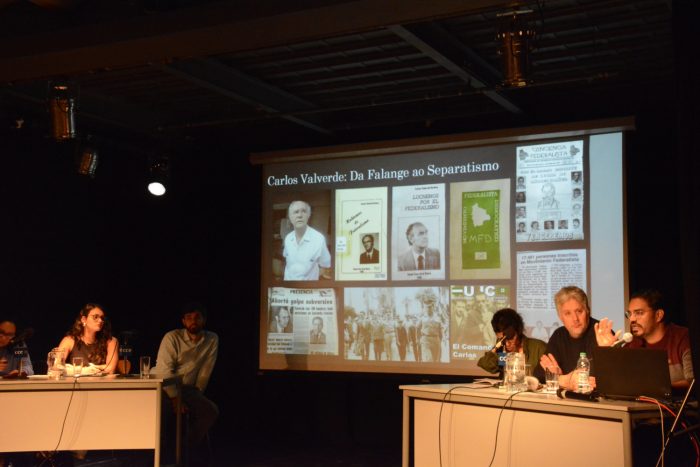

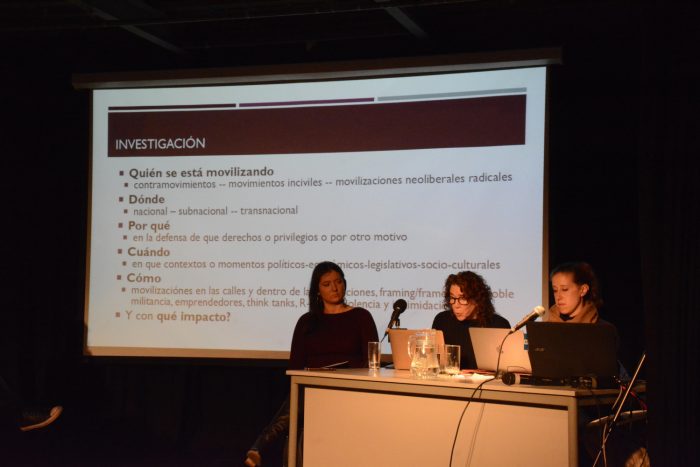

Como parte del V Coloquio Internacional Pensar las derechas en América Latina se desarrolló un panel con cuatro ponencias titulado «Las dictaduras del Cono Sur, medio siglo después. Memoria, historia e historiografía».

La primera ponencia fue de Ernesto Bohoslavsky (Centre national de la recherche scientifique – Francia / CONICET, Argentina) y diálogo acerca de «las convergencias y las distancias entre la historiografía de las derechas y de las dictaduras», sumado a los «desafíos que el contexto político actual ofrece a una normalización historiográfica del estudio de las dictaduras».

Bohoslavsky planteó que la historiografía nos revela que los regímenes autoritarios «reclutaron buena parte de su planteles políticos dentro de las propias Fuerzas Armadas» apartándose de los políticos de derecha, «podríamos decir que la historiografía de las derechas hoy nos permite saber el proceso de agotamiento de los espacios para la resolución de los conflictos». El primer punto desarrollado trata sobre el diálogo entre las dictaduras y las derechas. Se presenta un «proceso de identificación, datación, descripción de las innovaciones de las tecnologías represivas pero también un estudio de las conexiones entre la gran política represiva» y represión a nivel local. El segundo punto nos habla de la relación entre las dictaduras y los medios de comunicación. Se remarcan las estrategias comunicativas de «pánicos morales» en la televisión, radio y diario. El tercer punto, la «producción del consenso social explícito e inconsciente». A través de la historiografía de las derechas y dictaduras podemos estudiar las medidas tomadas para tener ese consenso, comparando los sistemas comunicativos modernos y los antiguos.

Entre los desafíos de la historiografía sobre el pasado de las derechas está el enfrentamiento contra la «radicalización» de «emprendedores culturales y políticos que hacen un uso selectivo y mal intencionado de la historiografía académica». Se tiene una relación «profundamente asimétrica porque los debates se producen en TikTok o Instagram» y no sobre el territorio de los historiógrafos .

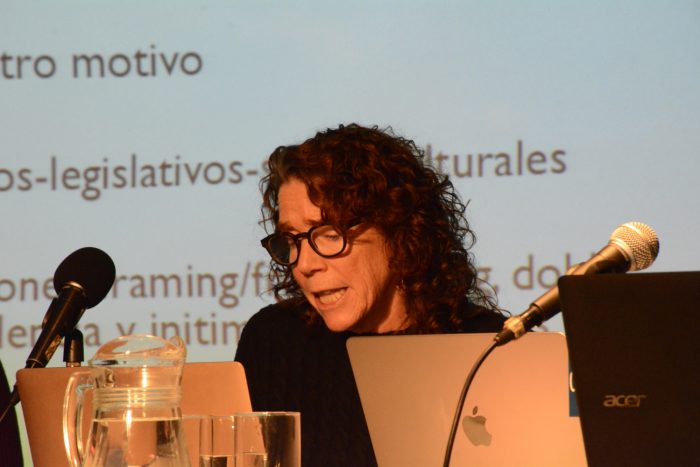

La segunda exposición, de Maud Chirio (Université Gustave Eiffel, Francia) en este caso, habló sobre el «estado de la historiografía sobre la dictadura brasileña».

La expositora recordó que a principios de este siglo el tema de la dictadura fue «bastante marginal», predominando el «desinterés por parte de la opinión pública». A partir del segundo mandato de Lula se empezaron a promover políticas públicas sobre derechos humanos, continuando con la presidencia de Dilma Roussef. A mediados de los años dos mil empieza a darse un creciente interés «académico y estudiantil» por «deconstruir una representación binaria del régimen basada entre la interposición entre la izquierda armada y el poder militar». Este proceso «va acompañado de una presión intelectual en torno a la reflexión de los legados de la dictadura que no eran afrontados por el poder vigente».

En 2014 el legado de la dictadura vuelve a la mesa de discusión reflotando las perspectivas que defienden la militarización del gobierno. En la actualidad «se lleva a cabo una resistencia al revisionismo de la extrema derecha».

El tercer expositor fue de Marcelo Casals (Universidad Finis Terrae, Chile) e hizo un balance sobre la historiografía de la dictadura chilena.

Explicó que a partir de 2003 los «libros, artículos y tesis se han multiplicado», en referencia a la dictadura chilena, pero se silencian ciertos eventos. «Buena parte de las preocupaciones ha estado enfocado en los efectos de la represión y en los caminos de la izquierda política, en particular el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria)», hay un gran «vacío historiográfico sobre militares y policías». Los silencios sobre la dictadura chilena y su relación con las derechas han generado efectos como la «ausencia de una narrativa de síntesis sobre la dictadura, no existe a diferencia de Argentina, Uruguay y Brasil aun un solo libro historiográfico que aborde la dictadura en su amplitud». A nivel político y social la historiografía no tiene relevancia en Chile.

Magdalena Broquetas (Universidad de la República, Uruguay) llevó adelante la cuarta presentación sobre el golpe en nuestro país.

Broquetas destacó que el «campo de las derechas en la historiografía uruguaya, en esta última década, avanzó mucho en el estudios de movimientos, de actores partidarios, gremiales, sindicales, religiosos, políticos por fuera de los partidos para explicar el sentido del golpe de estado». Para la docente a la historiografía uruguaya le hace falta «una nueva historia general de la dictadura» para «analizar los proyectos económicos, las políticas sociales, culturales y la hondura de los cambios políticos en varios sentidos». Para esta nueva evaluación de los hechos, es relevante examinar los golpes de estado dados en los países vecinos y sus regímenes dictatoriales dando cuenta del panorama que tenían los defensores de la dictadura entonces, «no tenemos una mirada global a procesos conosureños que en realidad estuvieron mucho más alineados», se deben estudiar las «presiones internas de la dictadura y no solo el elenco militar». Sigue sin definirse si la dictadura fue «militar, cívico militar, civil militar, si es de la seguridad nacional» y tampoco si el inicio de la historia dictatorial fue «estrictamente en el setenta y tres».

En 1976 se presentan proyectos inspirados en los modelos de la España dictatorial, y las dictaduras de Brasil, Argentina y Chile por parte del presidente Bordaberry, el ministro de economía Végh Villegas y el vice presidente Demichelli. Bordaberry «dio conferencias en Chile en marzo y septiembre del setenta y cuatro y en Brasil en marzo del setenta y cuatro». Los «modelos de desarrollo, los programas económicos, los planes para el sistema educativo, las políticas públicas, sociales, laborales, habitacionales, de desarrollo urbano, todo lo vinculado a los trabajadores y las organizaciones sindicales» fueron influenciados por las dictaduras vecinas.

Mirá el video del evento (a partir del momento 2:10:40) en: V Coloquio Internacional. Pensar las derechas en América Latina II

Redacción: Agustín Fagúndez (práctica preprofesional FIC).